ネットに公開した映画感想文というものが世間にとってのみならず、自分にとってさえどれだけ意味あるものなのかいまだに判りかねるところがあるのですが、文章を記述する欲望が衰え、10本の指先を使ってキータイプする僅かな集中力と体力も失われていく中で気が付いたのは、拙文の価値がさらに薄れ無意味化するという事実について、恐れていたほどには悲しみを覚え無かったということです。「こうやって人は消えていくのか」という我が身を試料として学びを得ると同時に、まるで感情が磨り減ったような状態で後悔の念すら起きない。黄昏の季節を受け入れる態勢は静かに整いつつあります。

そんなところに、第4次人工知能ブームの引き金となる、ChatGPTを始めとした生成型AIが話題となり、それに少しだけ刺激を受けて、長年記憶の部屋に放置していた映画の感想文を組み立ててみようという気持ちになりました。

おそらく、今後10年の間には(昨今の急激な性能向上をみるともっと早くに?)、著名な文筆家の文体や作家・評論家の特徴的な視座を模倣したテキストが自動生成されるようになる可能性も高い。例えば『アウトレイジ』の動画をAIに食わせておいてから「蓮實重彦風の映画評を書いて」とか、『火口のふたり』の動画を食わせてから「宮台真司っぽい解説をして」とか、『ドライヴ・マイ・カー』を食わせて「北小路隆志ならこう論評するだろうみたいな感じで一筆お願い(実はここに本人によって書かれています)」というような事が起こり得る。そうなった新しい世界で、個人がAI相手に1対1で意見交換が成立・完結してしまう世界で、果たして一般消費者が認めた感想文の居場所は残っているのだろうか?

もしかしたら居場所を与えられるための唯一の条件は「人が書いた」という、その一点になるのかもしれません。もちろん古い世代の自分は現時点で既に、生成型AIの創作物を見分けられる自信はありません。しかし近い将来、これから生まれ育つAIネイティブ世代は、それがAIによる生成物かどうか、一瞬で嗅ぎ分けられるようになっていて、肯定派はAI生成物を好み、否定派は積極的に人が作ったものを嗜好する、無関心な人は与えられたものをそのまま素直に受け取る、そんな世界になる気がします。

さて。いつものように前置きが長くなっているのは、この感想文がChatGPTなどを補助的にでも使ったわけではなく、ちまちまと人が書き連ねた結果に滲み出てくる「匂い」のようなものを彼方此方にマーキング出来ないだろうかと試しているわけです。

果たして一体、この映画のテーマは何なのでしょう?「愛とは?」でしょうか。もしくは前提として既に愛の定義は出来ていて「人工知能は人を愛せるのか、その逆はどうか、互いに愛し愛されている事を理解出来るのか?」と言った問い掛けでしょうか?

個人的に結論めいた事を先に書けば愛はリアクションです。その場での関係性において、主体がこれは愛だと感じられる反応が相手から得られたら、それは素直に愛だと解釈して構わないと考えます。握り締めた握手に相手が強く握り返した時、もしそこに愛を感じたのなら、それは愛なのです。質や程度、振る舞いの種類は状況それぞれで全く構いません。

序盤での精巧に作られた女性ロボットが「愛とは?」という問いに答える内容、ジュード・ロウ扮する性愛メカが考える、自分が相手に与えることのできる愛について女性客に向かって大仰に繰り出す営業トーク、それらのようにまずは肉体的な反応(レスポンス)で語られるものがあります。対して主人公である子供メカは母親から愛されることを強く求め続け、それが転じて「人間の子供になりたい(そうすれば愛されるはずだから)」と行動を変化させますが(それは見方によれば、本来プログラムが持ち得るはずのない「願望(夢見ること)」とも取れるわけですが)、それは単にそう動くようプログラムされただけであり、子供メカが愛を自分なりに正しく理解した上での希求なのか判断する事は出来ません。あるいは、子供メカは、愛情を抱いている事を示す言葉を相手から返されるのを望んでいるだけの存在ならば、愛を定義すべき責務者として人間側に視点を持たせた映画であるべきです。そんな困難なテーマを追いつつ、しかしこの作品はそれまでの探求に対する回答の責務を放擲する驚くべき展開を見せます。※この場面転換の時の驚きを今でも覚えています。僕はほとんど口半開きの状態で呆気にとられていました。

2000年後、最後の場面において子供メカ、デイヴィッドは初めて、愛されたいと願う相手に対して自ら珈琲を淹れて差し出します。自分以外の存在に思いを寄せ、相手の気持ちを慮ること、これは目を見張る突然の飛躍的進化です。彼ら二人を取り囲む存在も、彼らに暖かい眼差しを送り、様子を見守っている。遂にこの物語の終局において、子供メカが追い求めた愛(のようなもの)は確かに得られたように見えます。

しかしここで重要な事を指摘しておかねばなりません。仮初めの舞台に居合わせる面々、デイヴィッド、モニカ、テディ、異星人という四個の存在。ここに人間は居ません。母親はクローンであり、記憶もインプラントで肉体も1日しか持たないという異質な存在です。まったく人が不在のまま、生き物の匂いが感じられないこの空間で応酬された行為を観察し、愛の交換のようなものが成立したように感じられたなら、それこそがまさに愛とはリアクションであることの証左ではないのか。付け加えれば、彼らの形態は、デイヴィッドとモニカ以外も、テディは頑なに二足歩行で人の形を維持しているし、異星人はどのような環境で時間をかけて進化したのか説明は無いものの、やはり人型を形成しており、内なる感情を伝達しやすい運動を示すよう周到に準備されています。だからこそ、逆説的ではあるのですが、モニカのクローンが伝える「愛している」という言葉が、当初デイヴィッドがあれほどまでに強く求めていた「音声」だったにも関わらず、さほどの強度を持たないまま小さく空気を揺らしただけで霧散してゆくのです。

この映画をより高度に進化した未来のChatGPTに食わせた時、最終場面での人の不在について、こちらがプロンプトで誘導する前に指摘するかどうか、もし機会が訪れたなら是非確認したいと思っています。しかし映画の創る詐術が見事に機能し、ChatGPTも正しく素直にそれをトレースしていさえすれば、それはそれで双方にとって幸福な事であるとも思うのです。

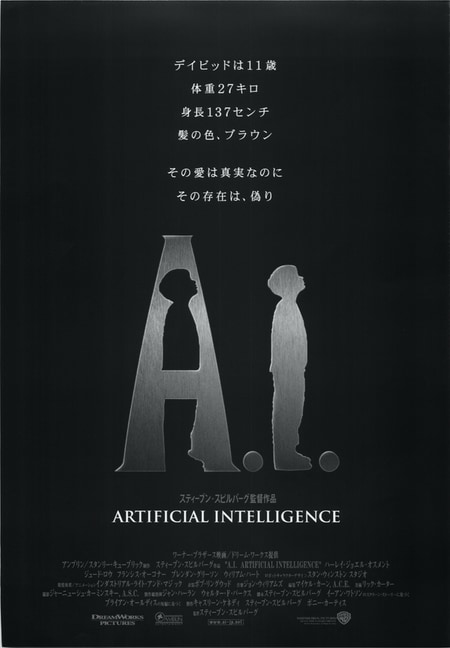

監督:スティーヴン・スピルバーグ(2001年/アメリカ・イギリス/146分)

鑑賞日:2001/07/某日

■「ラストに人間が一人も居ないじゃないか!」という映画鑑賞当時に抱いた感想は強く揺るぎないもので、そこから22年を経て書いたこの感想文でもメインに据えました。

■幾度となく繰り返し書いていることなのですが、なぜ人は「人型」に拘るのか?もしくは人型以外の形態を望まないのか。

■中盤のおぞましいロボット殺戮ショーで、デイヴィッドに優しさを見せるナニー・ロボットに僕は人間味のようなものを感じたりしました。

■今回の感想文を書いた後、こちらの記事「「ねえ聞いてChatGPT、仕事がつらい」AIに愚痴を聞いてもらうコツ」を読んでみたら爆笑。人間とは不思議な生き物よ。

2023-03-26 > 映画百本