老けてオッサンになると前を向いて未来を語るより、後ろを向いて昔話をしたがる傾向が見られるようです。とは言っても今回の話は今まで他人にもブログでもSNSでもしたことがなく、単に最近のQUANTEC繋がりのついでに書き記しておこうと思った次第。いつも通り中身は狭くて浅く、尚且つ薄いです。味がしません。

中学生の頃、冨田勲のニューアルバム『大峡谷』のリリースに合わせ、某FMラジオ局で、冨田勲をゲストに招いてのアルバム紹介と制作にまつわるインタビューなどで構成された特番の放送がありました。僕は小学生の頃から洋楽を特集した番組エアチェックのため、新聞のラジオ番組欄などは毎日必ず目を通していたので、その日も時間に合わせて部屋で聴取の準備をしていました。僕が小学生の頃はまだ、シンセサイザーというのは珍しい特殊な電子楽器扱いで、番組名も「シンセサイザー音楽特集」というものが幾度も組まれていたりしており、シンセサイザーを使った音楽というだけで特集を組めるほどの価値があったのです。

さて、待ちに待った番組ですが、その時点でアルバム『大峡谷』のレコード盤を持っていたか、その後に買ったのか記憶が定かではなく、また番組内で流れた楽曲の記憶もありません。しかし、楽曲のことよりも強く印象に残っているのは、耳慣れない新しい言葉でした。

ルーム・シミュレーター

アルバム『大峡谷』のプロモーションというよりは、手に入れたばかりの「ルーム・シミュレーター」が如何に面白いギアであるかということを熱弁している冨田勲…の印象しか自分の記憶には残っていません。この新しい機材は、それまでのエコーやリバーブとは異なり、部屋の大きさに合わせたリアルな残響を作り出すことが出来る。番組ではラジオ放送局のスタジオにその機材を持ち込み、マイクで音を拾いながら残響を付加する、という実演もしていた記憶があるのですが、残念ながら手持ちが安物のラジカセかミニコンポだったせいか、どんな残響が付いているのか聴き取れませんした(あからさまな深いリバーブを予想していたのに、残響がリアル過ぎて聞き取れなかったのかもしれない)。実演のあと、そのシミュレーターの特徴である「ルーム・サイズ」パラメーターで部屋の大きさを自由に変えることが出来、普通のリビングからコンサートホール、そして潜水艦の中や石油タンクといった通常ではありえない空間の残響も得ることが出来る、という説明があり、その流れで衝撃的な一言がありました。

「サイコロの中に入った時の残響も作ることが出来る(かもしれない)」

多分、勢い余ったのかもしれません。しかしその勢いもあって、サイコロの中に入った時の残響ってどんな響きなんだ!?という視覚的にも強烈な印象は今でも残っています。全体として冨田勲がシンセサイザーについて語るよりも(多分、初導入したデジタルシンセサイザーであるSynclavier IIについての言及もあったはずなのですが)、ルーム・シミュレーターについて熱く語っている事の方がインパクトがありました。実際に放送局内に持ち込んで実演なんて、どれだけ夢中になっているギアなのかと。

ところでその『大峡谷』、レコードジャケットの裏面にある「プラズマ・シンフォニー・オーケストラ」のクレジットを見ると、Concert Hallの箇所は「Lexicon Prime Time」「Lexicon 224」「AKG BX-20」となっており、QUANTECの名前は見当たりません。つまり『大峡谷』のレコーディングの後で購入したようですが、ラジオを聴いた後ではルーム・シミュレーターの言葉だけが残っており、それが具体的にどういうメーカーのどのような製品名で、どんな外観の機材なのかは分かりませんでした。

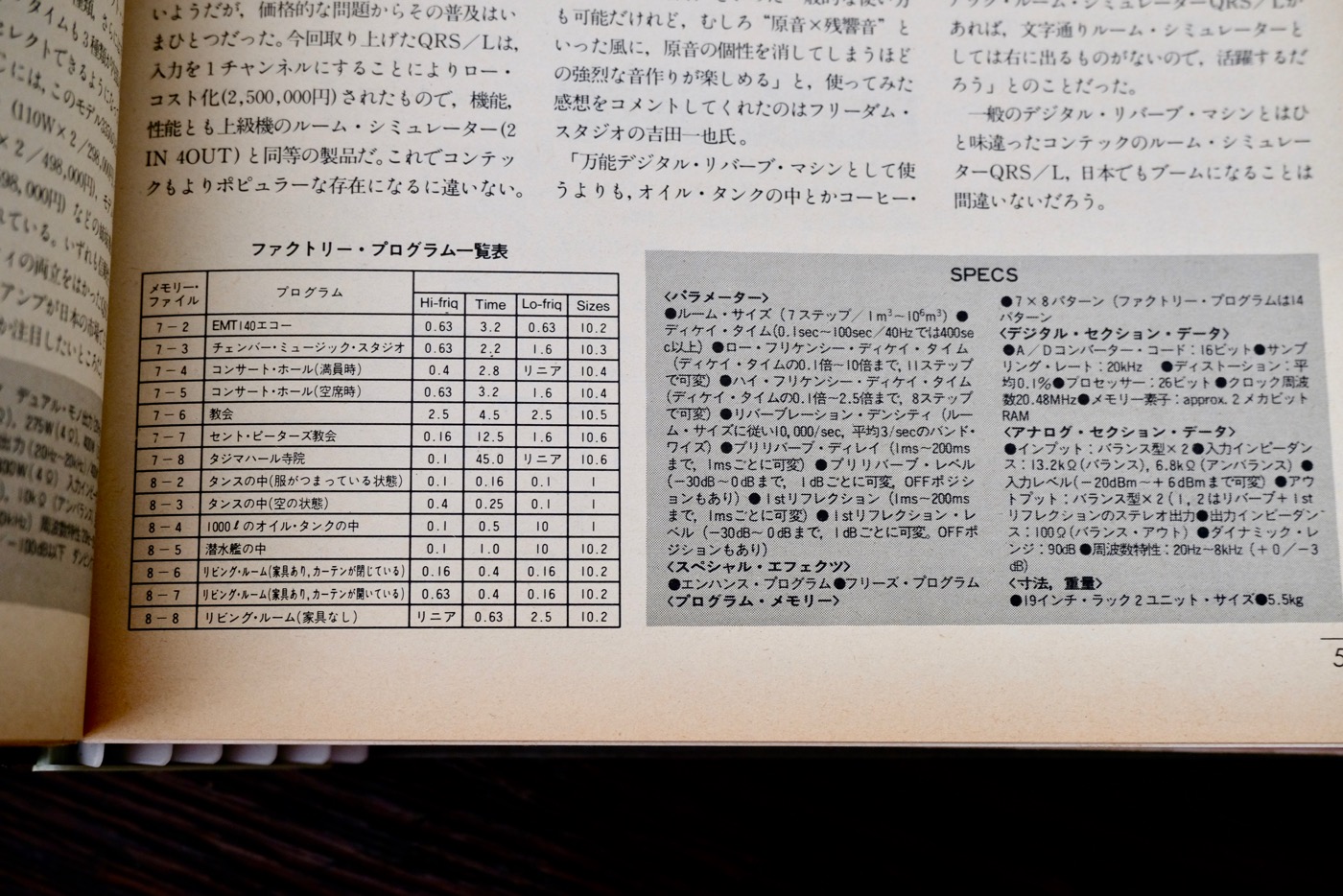

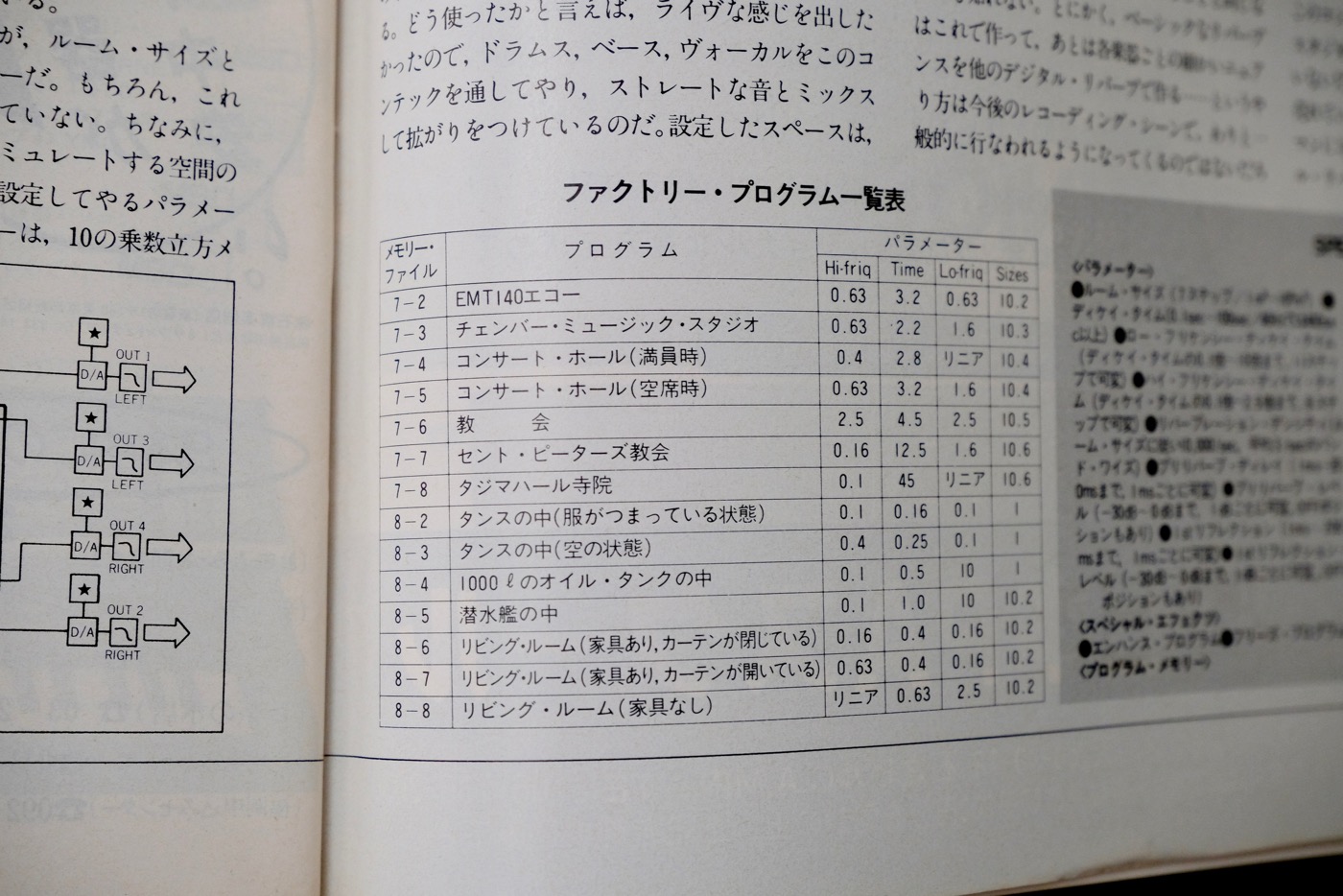

細野晴臣特集号の偶然

それから3年の月日が経ち、偶然にRoom Simulatorの正体「QUANTEC」を知ることになります。細野晴臣がニューアルバム『S・F・X』をリリースした際のサンレコ、1985年2月号をペラペラめくっていると、QUANTEC QRS/Lという新製品のレビュー記事が目に止まりました。何となくその記事を読み進めていたら、その中に出てくる「ルーム・シミュレーター」という言葉と、記載されたプログラム・リストにある、タンスの中とか潜水艦の中というネーミング、それってかつて聞いたラジオで冨田勲が熱弁を振るっていたルーム・シミュレーターの事に違いない!そうか「QUANTEC」というメーカーの機材なのか!と、ようやく脳内で点と点が繋がり線が引かれました。機材の外観、そして気になるお値段(250万円!)もそこでようやく判明したわけです。

ちなみに細野晴臣の特集記事内では、エンジニアを担当した寺田康彦のインタビューもあって、レコーディングでは部分的にクオンテックも使ったとコメントがあり、比較的スタジオへの導入も進んでいたようです。

ところで、レビュー記事の中で紹介されていたのは「QRS/L」で、2chイン/4chアウト仕様であるオリジナル「QRS」を1chイン/2chアウトへ仕様変更したローコストバージョンでした。「QRS」については1983年8月号で取り上げられているという事で、早速バックナンバーを買い求めて調べてみました。

オリジナルQRSは、何と400万円。残響の付加にこのべらぼうな価格。こんなに高額ではなかなか手が出ない機材であるし、だからこそ2年後にローコスト版が制作されたのだと思います。しかしそれでも250万円ですが。

それから次第にQUANTECを見かけなくなった

80年代初頭に登場し大活躍したデジタル・リバーブの代表格LexiconやAMSのハードウェアは、そのまま90年代〜00年代にかけても現役で頑張っていた記憶があります。反面、QUANTECはもうスタジオ写真の中にも見かけなくなりました。リアル志向でポストプロダクション向けだったせいか、ヒットチャートを賑わせるような楽曲にはちょっと向いていなかった印象があります。例えばこちらの記事でも「暗い」という印象を語っているのが確認出来ます。

しかしLexiconなどの高級機材も、高機能で安価なプラグインに代わられて次第に見かけなくなりました。Lexiconの実機を使った事がないので憶測ですが、それらのリバーブはリバーブという種類の効果音、という気がします。例えばValhallaのプラグインは、リアルというよりは映えるエフェクターとしての残響音を付加するという感じがします。悪い意味ではなく、だからこそポップな楽曲では複雑なトラックでも埋もれなくて相性が良いし、またアンビエントなどではファンタジックで非現実的広大さを醸し出す事に適しています。しかしリアルな音場を志向するQUANTECは、楽曲全体に貢献するというよりは、素材そのものを単独で活かす、という印象があります。QUANTECは、映画などのポストプロダクションにおいて、撮影した部屋の広さの雰囲気や空気感に合わせて、アフレコした台詞や効果音に地味だけどリアルな残響を加える、といった用途に適していたようです。まあ、勝手なイメージですが。

そう言えばだいぶ昔、QUANTECの音について書いていたブログを見かけました(残念ながらURLを見失ってしまいました)。その人曰く、遠くから人が廊下を歩いてくるような場面で、次第に靴音が大きくなってくるとき、一般的なデジタルリバーブだと一定の残響音の音量が単純に大きくなっていくだけなのに対し、QUANTECは音量の大小に合わせて響き方が変化するのがとてもリアルだった、と。

そんな感じで地味に興味を持ち続けていたQUANTEC。コロナ禍前はeBayなどで中古を検索して幾つかヒットしたものを眺めたりしてましたが、今はもうすっかり姿を見なくなりました。

それからさらに長い長い年月を経て、今の現場で生き残っているオールドQUANTECを見かけると何故か嬉しい

ハードウェアの実機は見かけなくなっても、LexiconやAMSの音は決して需要が減ったわけではなく、再現度の高い高性能プラグインに代替されて今も使われています。僕も濃度の高い、効果音としてのリバーブが欲しい時はUAのLexicon224を使ったりします。さて、QUANTECはどうでしょうか。QUANTECは、新たなハードウェアとしてYardStickシリーズを送り出しましたが、日本でのYardStick 2496の販売は2010年7月で13年前。既に生産も完了したようで、今ではもう取り扱いを終了しています。聞くところによると、QUANTECの独自アルゴリズムは非公開らしく、未だにプラグイン等に置き換わっていないというのも珍しい事です。

だからこそ、ハードウェアのQUANTECは時折、スタジオ内を撮影した映像の中に見かける事が未だにあるのです。

Trance Frendz — An evening with Ólafur Arnalds and Nils Frahm

こちらの映像では、ニルス・フラームが操作する液晶画面の右上に、QRSの特徴的な赤いLEDが点灯し、メーターが振れているのが視認できます(つまり飾りでは無く、現役で使っているという事)。これを見つけた時に、なんか、嬉しくなりました。

後にニルス・フラームはベルリンのスタジオ、ファンクハウスに拠点を移設しますが、引越しに際して機材を整理するのかなと思っていたら、まだQUANTECは生き残っていました。こちらのインタビューでもリバーブの音響に対する並々ならぬ関心を持っている事が伝わります。

日本では飯尾芳史が現役で使用中

映画『音響ハウス Melody-Go-Round』にも登場するエンジニアの飯尾芳史の傍に、さりげなく置かれたオールドQUANTEC。端っこしか映っていないけれど、特徴的なテンキーのデザインのせいで発見されてしまいます。

昔のサンレコの飯尾氏インタビュー記事で「プリセット○○番をそのまま薄くかける」というような使い方をしているとコメントしていた記憶があります。こちらの映画で見かけても、なんだか嬉しく思いました。

ところで一体、今回の記事では何が書きたかったのか。よくあるブログの定型では最後に「まとめ」と見出しがあって、話をまとめることが絶対必要であるかのような風潮があるけれど、こんな自由な駄文・雑文をまとめる必要が何処にあるものか。ただ中学生の頃に受けたインパクトはオッサンになっても体内に燻り続けるという、見方によっては醜悪なリアルを書き残したかっただけである。というわけでQUANTECは余力を使った惰性でもう少し追い込んでみるつもり。

QUANTEC

QUANTEC>Latest 2496 plug-in versions

QUANTEC>249x YARDSTICK – complete literature set

QUANTEC>RS-232 Tools for 249x Upgrades

Vintage: Quantec Room Simulator

2023-05-04 > Musical Instruments & Gear